Wallimann Reichen . Malte Kloes . photos: © Choreo (Roman Häbler and Lars-Ole Bastar)

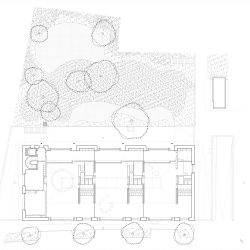

The challenge of the competition leading to the project was to design a building that could compactly combine a kindergarten on the ground floor with a public underground car park. This unusual task led to a hybrid building meeting the different requirements of both programs with an unconventional building structure: The floor plan of the kindergarten on the ground floor is based on the minimum width of 18 meters required for an efficient layout of the underground car park.

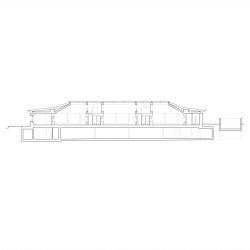

In order to minimize the loads on the ceiling slab of the parking structure, the kindergarten roof above the ground floor was designed as a free-spanning structure. Prestressed concrete beams in conjunction with an extensive concrete slab following the shape of the exterior hip roof distribute the majority of all vertical loads to the exterior facades. At the same time, the concise roof structure creates atmospheric, tentlike spaces on the inside, which are flooded with daylight via generous linear skylights.

The concrete beams in combination with the wooden, non-load-bearing, built- in structures divide the interior into three kindergarten compartments, which are connected via large sliding doors. Circular openings in the concrete beams allow for visual connections between the main spaces and the cozy, skylit mezzanine hide-outs between the beams.

_

Dreifachkindergarten Gartenstrasse Kindergartenneubau mit öffentlicher Tiefgarage Würenlingen, Aargau

Wettbewerb, Planung und Realisierung 2015-2018

Adresse Gartenstrasse 12

5303 Würenlingen

Architektur: Wallimann Reichen & Malte Kloes Bauleitung: LUMO Architekten Landschaftsarchitektur: Johannes Heine Tragwerksplanung: Caprez Ingenieure Bauphysik: Steigmeier Akustik und Bauphysik

Die ungewöhnliche Aufgabenstellung der Kombination eines Kindergartens mitsamt einer neuen, darunter liegenden Tiefgarage führte zu einem besonderen statischen Konzept, das es sowohl schafft, die unterschiedlichen Anforderungen miteinander zu verschmelzen, als auch zum räumlich prägenden Mittel zu werden. Indem der oberirdische Kindergarten dadurch äusserst kompakt entwickelt wurde, bleibt eine ansehnliche Garten- und Spielfläche für die Kinder übrig. Diese wird als Allmend verstanden, welche in den Randzeiten des Schulbetriebs auch den Anwohnern als öffentlicher Aussenraum dienen soll. Die Entscheidung, die vorhandene Freifläche nicht als begrenzten Raum zu denken, hat das Dorf im Hinblick auf gemeinsam genutzte, öffentliche Räume ergänzt und bereichert. Die auf der Minimalbreite einer Tiefgarage (18 m) basierende Struktur des Kindergartens im Erdgeschoss bringt einen grosszüzigen, stützenfreien und somit flexiblen Raum hervor: Mit der Absicht, die Deckenplatte der grossräumigen Einstellhalle möglichst wenig zu belasten, wurde das Kindergartendach im Erdgeschoss als Hallentragwerk ausgebildet. Vorgespannte Ortbetonträger in Verbindung mit dazwischen gehängten, ebenfalls in Ortbeton ausgeführten Dachflächen verteilen den Grossteil aller Vertikallasten auf die Aussenfassaden. Die nach aussen als Walmdach in Erscheinung tretende Konstruktion schafft im Gebäudeinneren charaktervolle, zeltartige Räume, die über ein zentrales Oberlichtband zusätzlich mit Tageslicht versorgt werden. Die Dachträger und die hölzernen, nicht tragenden Einbauten gliedern den Innenraum in drei Kindergarten-Kompartimente, die bei Bedarf nach Belieben über grosse Schiebetüren an der Strassenfassade zusammengeschlossen werden können. Grosse, kreisförmige Öffnungen in den Trägern schaffen Bezüge zwischen den Haupträumen und den intimeren, im Dachraum integrierten und mit Seekiefer ausgekleideten Rückzugsnischen. Die sichtbar bleibende Tragstruktur wird durch die Ausbildung sämtlicher nichttragender Wände und Einbauten aus Holz ergänzt, wobei das natürliche Material eine angenehme Atmosphäre schafft und zum Wohlbefinden der Kinder und Lehrpersonen beiträgt. Eine bereits im Wettbewerb namensgebende Analogie des “Zelthauses” wurde auf spielerische Art und Weise auch auf das äussere Erscheinungsbild des Gebäudes übertragen. Einerseits konnte durch die Verkleidung der Schalungsplatten mit wellenförmigen Elastomer-Matrizen die Oberfläche der Sichtbetonfassade als feingliedriges Relief ausgebildet werden, was dem massiven Bau zu einer textilen Leichtigkeit verhilft. Andererseits orientiert sich der in einer kleinmassstäblichen Bebauung situierte und an einen historischen Dorfkern angrenzende Neubau an der vorgefundenen Dachlandschaft, wodurch er sich harmonisch in den Bestand eingliedert, ohne an Eigenständigkeit einzubüssen.