Die Aufgabe liegt im Spannungsfeld zwischen der Integration in den historischem Kontext und einem einwandfrei funktionierenden Theater. Die Vorstudien zeigten wie wichtig ein perfekt funktionierendes, nach internationalen Standards ausgestattetes Theater ist wenn dafür sogar der Abbruch des historisch wertvollen Bestandsgebäudes freigegeben wird.

Konzept

Daher muss an erster Stelle ein perfekt funktionierendes Theater die Ausgangslage der Entwurfsaufgabe sein. Nichts weniger rechtfertigt den Abbruch der historischen Substanz und ist unausweichlich für einen zukunftsfähigen Theaterbetrieb.

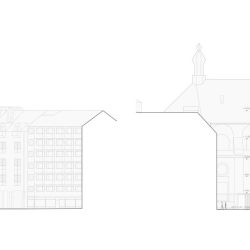

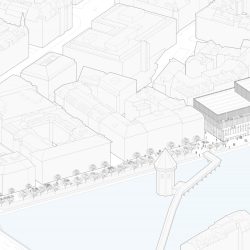

Gleichzeitig darf dadurch jedoch nicht der sensible städtebauliche Kontext ausser Acht gelassen werden. Wie kann ein moderner Theaterbetrieb in diesem städtebaulichen Kontext funktionieren? Dabei spielen vor allem die Jesuitenkirche, die prominente Lage an der Reuss mit hoher Öffentlichkeitswirksamkeit und ein an die Höhe der angrenzenden Bebauung angepasster Theaterbaukörper die entscheidende Rolle.

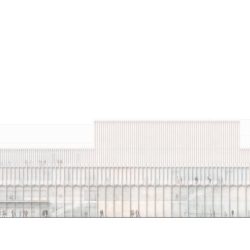

Der neue Baukörper soll sich entlang der kompletten der Reuss zugewandten Längsfassade offen und einladend zeigen. Daher sind hier entlang der Uferpromenade die öffentlich wirksamen Nutzungen untergebracht: Haupteingang mit sich in die Höhe entwickelndem Foyer, Abendkasse, Terrassen der Foyers und des Restaurants. Der Baukörper stuft sich in den Obergeschossen terrassenartig zurück, nimmt damit Höhenbezüge der umgebenden Bebauung auf, und tritt gleichzeitig städtebaulich zurück um den Blick auf die Türme der Jesuitenkirche auch von Osten aus stets frei zu halten. Das sich in die Höhe entwickelnde öffentliche Foyer korrespondiert mit öffentlichen, der Reuss zugewandten Aussenterrassen, die die Interaktion des Gebäudes mit der Öffentlichkeit weiter stärken.

Die Grundstruktur des Baukörpers ist nach zwiebelschalenartigem Prinzip aufgebaut. Im Herzen befinden sich die Säle auf unterschiedlichen Ebenen, die angegliederten Foyerflächen sind jeweils zugeordnet und unabhängig bespielbar. Die Säle werden umringt von einer Raum- und Funktionsschicht, die auch akustische Entkopplung zwischen Saal und Foyer darstellt, umschlossen von einer offenen Erschliessungszone direkt an der Fassade. Auf diese Art kann ein effizienter funktionaler und übersichtlicher Theaterbetrieb gewährleistet werden.

Die Anlieferung erfolgt von Süd-Westen auf Bühnenniveau für optimale Abläufe des Backstagebereichs.

Nutzungsverteilung

Die Nutzungsverteilung folgt einerseits den Betriebsabläufen des Theaters, andererseits der städtebaulichen Situation. So ist Richtung Reuss sowie den grossen Saal U-förmig umschliessend an der Nord- und Ostseite das Foyer angeordnet. Oberhalb dieses Bereichs ist das Restaurant mit Aussenterrasse angeordnet.

Entlang der Süd- und Westfassade sind die nicht-öffentlichen Nutzungen verortet, die über die Geschosse verteilt einen gemeinsamen, verbundenen Backstagebereich für alle drei Säle bilden. Die Räume sind so angeordnet, dass auf kurzen Wegen alle drei Bühnen erreicht werden können, bühnenaffine Räume befinden sich auf Bühnenniveau der Hauptbühne, die ebenengleich mit der Anlieferung verbunden ist.

Säle und Bespielbarkeit

Flexibilität für unterschiedlichste Bespielungsformen soll in allen drei Sälen möglichst grosse Freiheit bei der Nutzung und neben klassischen Konfigurationen auch experimentelle Anordnungen und Interaktionen zwischen Bühne und Publikum ermöglichen.

Grosser Saal

Der grosse Saal ist vorrangig für das Musiktheater konzipiert. Ein grosszügiger Orchestergraben bietet den Musikern ausreichend Platz. Die Staffelung der Stuhlreihen ermöglicht eine gute Sicht auf die Bühne von allen Plätzen, Deckensegel und eine entsprechende Wandverkleidung im Proszenium und an den Seitenwänden des Saals tragen zu einer guten Akustik bei.

Neben der primären Nutzung als Musiktheater soll der grosse Saal des Luzerner Theaters auch für zeitgenössisches Theater oder Bankette wandelbar sein. Hierfür ist eine Fortsetzung der Podienanlage der Bühne über den Orchestergraben hinweg über den ganzen Saal vorgesehen, die es ermöglicht Stuhlwagenelemente in allen möglichen Konfigurationen (Guckkastenbühne, Arena-Bühne, Laufsteg …) ohne grosse Umbauzeiten herzustellen. Die Stuhlwagen sind dabei mit hochwertigen Theaterstühlen bestückt, und gewährleisten so den gewünschten Sitzkomfort.

Vorteil der Stuhlwagen ist die universelle Einsetzbarkeit nicht nur im grossen Saal und auf der Bühne, sondern auch in den beiden anderen Spielstätten.

Der Rang ist mit einer festen Bestuhlung ausgestattet. Durch seine geringe Tiefe von lediglich 3 Reihen, ergeben sich gute Sicht- und Hörverhältnisse sowohl auf Rangplätzen als auch auf den Plätzen unterhalb des Rangs.

Oberhalb des Saals sind 2 Zuschauerraumbeleuchterbrücken und eine Technikebene im Vorbühnenbereich in die Deckenkonstruktion integriert.

Mittlerer Saal

Der Saal ist als Blackbox konzipiert, und in alle Richtungen bespielbar. Das Publikum kann auf einer mobilen Schubtribüne Platz finden, die durch Stuhlwagenelemente aus dem grossen Saal ergänzt werden kann.

Die Akustik ist für Sprechtheater optimiert.

Über dem gesamten Saal befindet sich eine begehbare Technikebene. Der Einsatz einer Tension-Wire-Decke aus Drahtseilen erlaubt, dass die Beleuchtung oberhalb der Decke angebracht, und dadurch ohne grossen Aufwand für die jeweiligen Produktionen eingerichtet werden kann. Prospekt- bzw. Punktzüge für die Dekoration sind ebenfalls oberhalb der Decke angebracht, und können von dort entsprechend eingerichtet werden.

Studiobühne

Die Studiobühne ist im Untergeschoss direkt an das Foyer angeschlossen. Dekorationstransporte sind über den Lastenaufzug ebenengleich möglich. Die Studiobühne ist als Werkstattbühne mit Hängemöglichkeiten für Scheinwerfer und Dekorationen an der Decke und an den Wänden ausgestattet. Dafür wird an der Decke ein Rohrraster montiert und an den Wänden ein Raster von Ankerschienen in die akustische Wandverkleidung integriert.

Auch hier besteht die Möglichkeit mittels Stuhlwagen oder mobilen Podesten ansteigende Zuschauerreihen zu erzeugen.

_