2semesters 150entradas 150posts 2semestres

·

Cité de la musique . Geneva

João Luis Carrilho da Graça / JLCG Arquitectos LDA

International competition. Second prize.

_

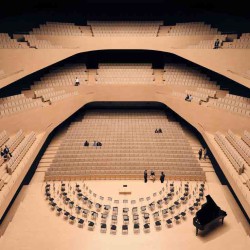

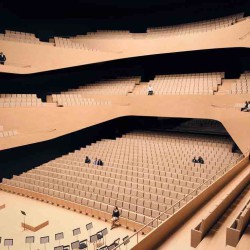

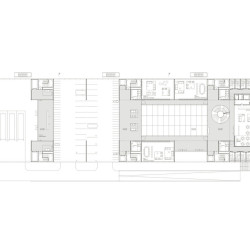

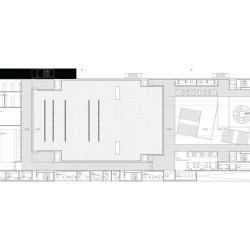

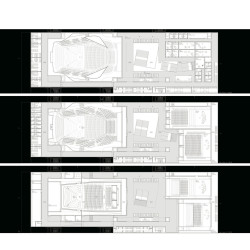

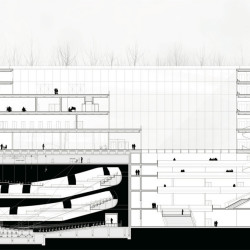

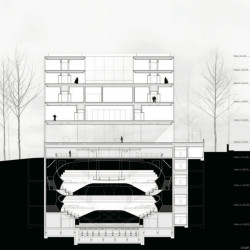

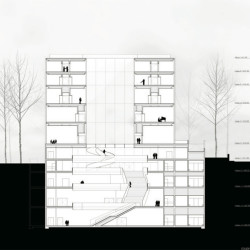

Le bâtiment s’élève et nous observe. Il soutient et inspire la musique autant qu’elle nous reflète, nous observe, nous soutient et nous inspire. Introduction La Cité de la Musique de Genève est le premier grand équipement pérenne à vocation culturelle sur la rive droite du lac Léman. Cette particularité fait à elle seule de ce lieu un symbole de l’évolution de la Genève internationale. Il permet d’accroître l’attrait culturel du lieu et, par la mixité des usages qu’il implique, d’ou- vrir le dialogue entre le quartier international et les Genevois. Le programme s’implante au sein d’un écrin de verdure, face à la place des Na- tions. Il s’inscrit dans le paysage urbain de la promenade de la paix appartenant ainsi au parcours reliant les quais de la ville au Grand-Saconnex. Cet axe piéton- nier vient s’ajouter aux divers parcours aménagés menant au site. Les transports publics, la route de Ferney et la gare permettent non seulement au genevois mais aussi aux frontaliers de venir profiter de ce nouveau lieu de culture. Tous ces axes permettent d’étendre l’emprise du site à ses alentours et de renforcer la rayonne- ment de l’équipement. Le projet est composé de deux volumes : un socle monolithique noir, partiellement enterré, sur lequel repose un volume en verre laiteux. Le premier s’ancre dans le sol et révèle la topographie du site. Le second volume, l’élévation, permet à l’édifice de s’effacer en réfléchissant, le jour, son cadre arboré. Il s’agit ici de venir se fondre avec l’environnement, comme le prolongement habité du parc et de la place. La nuit, cette enveloppe laisse transparaître la lumière. La cité de la musique est un signal culturel à l’échelle de la ville. Le projet L’accès principal à la Cité de la Musique de Genève se fait par la place des Nations. Elle se prolonge dans l’édifice pour devenir le hall et premier niveau du foyer. Là, vont se croiser aussi bien les usagers que les visiteurs. Cette continuité participe au lien étroit entre le projet et son environnement, entre l’équipement et le public. Quelques commerces donnent sur le hall d’accès et sur le parc. Ils viennent enrichir l’activité de la place. Au cœur de ce plateau, une percée toute en hauteur donne la mesure de l’édifice et permet une interaction visuelle entre les différents acteurs de la Cité de la Musique depuis chaque étage. Il lie les deux volumes et donne à lire de manière évidente la distribution des espaces. En partie basse, le salles de représentations de la Cité de la Musique de Genève et les espaces de l’Orchestre de la Suisse Romande ; en partie haute, la haute école de musique puis les espaces des administrations. Dans le prolongement de l’entrée, un ensemble d’escaliers distribue les différents niveaux. D’abord, un escalier hélicoïdal ; il relie les second et troisième étages à l’entrée principale. Ensuite, un grand escalier droit mène aux deux niveaux infé- rieurs. Enfin, le dernier plateau est desservi par un tierce escalier plus ample en- core. Tourné vers le centre de l’espace, il devient gradins à l’occasion, transformant le foyer en aire de représentation. Les multiples niveaux du foyer sont baignés par la lumière naturelle du patio. Leurs découpes varient, elles donnent du mouvement à l’espace en profondeur. (+1) Juste au dessus du niveau d’accès, une large coursive accueille le restaurant et la brasserie. Ils sont portés en façade et donc immédiatement identifiables de- puis l’extérieur. Ils profitent aussi d’une vue plongeante sur l’ensemble du foyer en contrebas. (-1) Le premier niveau inférieur se mue en espace d’exposition. Cette séquence appartient au parcours menant aux salles de représentation et se laisse appré- cier depuis différentes perspectives. Ce niveau distribue aussi les espaces de l’Or- chestre de la Suisse Romande et certaines parties techniques des salles lyrique et de récital. (-2) Ces deux salles sont accessibles depuis le niveau inférieur ainsi que le premier balcon de la salle philharmonique. Les publics peuvent alors se mêler, partager leurs expériences. La salle lyrique est conçue de façon à pouvoir servir de plateau de répétition ou de concert pour orchestre. Pour cela, la fosse peut venir s’ali- gner sur le niveau de la scène et la première rangée de gradins peut se rétracter, approfondissant encore l’espace scénique. À ses côtés la salle de récital accueille un public disposé de manière plus envelop- pante. Des gradins latéraux sont installés en balcon. Cette disposition et les dimen- sions plus réduites pour cette salle favorisent un rapport encore plus intimiste avec l’interprète et les musiciens. (-3) Le dernier niveau dessert le parterre de la salle philharmonique et les sorties des deux autres salles. Là encore, il s’agit de favoriser les interactions entre les différents publics. Lorsque le spectateur entre dans la grande salle, il est plongé dans un espace obscur. Cet entre-deux le prépare à l’expérience qu’il va vivre. La salle ne se laisse pas encore découvrir. Des panneaux incurvés marquent la distance mise entre les balcons et les parois, ils séparent l’espace de spectacle des circulations et parti- cipent à la haute qualité acoustique du lieu. Une fois arrivé à son gradin, le spectateur est face à une salle revêtue de bois. Cette enveloppe se courbe par endroit ; elle abrite les balcons. Les variations de niveaux au sein d’un même balcon complexifient la scénographie, renouvelant sans cesse, selon le placement, l’expérience du spectateur. Le bois se déploie aussi au sol pour accueillir l’orchestre, les chœurs et le parterre. Ce volume global est ceinturé de parois noires. Elles contrastent avec la monochromie de l’espace, lui conférant profondeur et amplitude. Ici, technique et esthétique travaillent à l’unisson. La morphologie et les matériaux de la salle permettent des résultats acoustiques des plus performants. Ils renvoient aussi à une atmosphère chaleureuse, propice aussi bien à l’écoute qu’au partage de le musique. (2) De nouveau en surface, une rampe et un escalier sont taillés dans le socle, parallèle à la route de Ferney. La rangée d’arbres qui les longe met l’équipement à distance de la route et poursuit l’idée que le parc enveloppe l’édifice. La rampe conduit à la surface du socle. Les artistes et techniciens trouvent ici leurs accès ainsi que leurs dessertes et parking respectifs ; de niveau avec le parc, cet espace lui est ouvert. Ces accès mènent directement aux espaces techniques adjoins à la salle philharmonique. L’escalier quant à lui, mène à la seconde entrée de la haute école de musique le long de la façade ouest. Les accès convergent tous vers les espaces de repos cen- trés autour du patio. C’est un lieu éminemment propice au partage, aux échanges entre artistes confirmés, en formations et enseignants. Le volume de l’élévation est entaillé face à la place. au creux de la faille, le vitrage en façade est transparent. C’est ici que se place la cafétéria et sa terrasse. Elles reposent sur le socle et occupe une double hauteur. Elles sont contiguës aux salles de repos d’un côté et surplombent la place de l’autre. Cette porosité visuelle ren- force l’interaction entre l’édifice et son contexte. Elle permet une vue traversante du bâtiment, attise la curiosité des passants, les projetant dès lors dans l’édifice. Elle laisse à voir les espaces intérieurs et leurs ambiances. Le bois qui s’étend sur les parois, réchauffe l’atmosphère des circulations, confine les sons des studios et enveloppe les salles de représentations. Il renvoie à l’idée que le parc s’est engouf- fré dans le bâtiment. Les practices sont portées en façade ; elles sont en rapport direct avec ces espaces fréquentés. Elles mettent en exergue la dualité de la pratique seul, en cellule de travail, et de la pratique en groupe. L’enveloppe translucide laisse ainsi entrevoir les artistes s’exercer. Ils participent à l’émulation quotidienne de la place. (3) Au niveau supérieur, les salles de travail longent l’ouverture dans la dalle et les façades. La salle de mouvements au centre du plateau est prolongée par le patio. La pratique peut être portée en dehors de la salle. La bibliothèque, accessible au public, est tournée vers le parc. Elle se glisse dans la canopée. (4) Plus haut, la blackbox s’installe dans le retrait de la façade au dessus de la café- taria. Elle s’élève sur trois niveaux. L’une de ses faces étant vitrée, les spectacles qui s’y jouent peuvent être vus depuis la place si souhaité. Les salles de travail mènent à l’autre extrêmité du plateau. Là, sont regroupés les 4 salles de pratiques à double hauteur qui peuvent accueillir du public : les salles d’orgue et d’auditions et les deux auditoires. (5) Au dessus le vide du patio s’élargit. Il est accessible en partie depuis les salles de travail centrales. La pratique peut ici aussi être portée au dehors. Partout, les murs obliques des studios sont traités comme des atouts et donc portés à l’extérieur des salles. Ils engendrent des perspectives sans cesse en mouvement et libèrent des espaces pour se rencontrer ou se regrouper sans perdre de la fluidi- té des circulations. Celles-ci sont orientées soit vers le parc, en focale rapprochée, soit vers la place et la ville s’étendant jusqu’au lac au lointain. (6) Enfin le dernier niveau accueille un patio encore agrandi. Les bureaux des ad- ministrations sont organisés de la même manière que les salles de travail de la haute école de musique. La direction et les salles de réunion sont portées en proue de l’édifice, ces espaces dominent la place et le lac. _ Design team: Francisco Freire, Filipe Louraço, Fabio Azevedo, Beatrice Muzi, Carlo Vincelli, Sergi Viñals, Nuno Pinto, Paulo Barreto, Berenice Levy