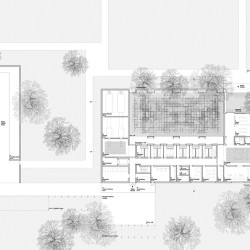

Crematorium . Thun

Härtel Lovis Steinbach Architekten . renders: © cyaan

Open competition 2015.

_

with:

von Pechmann Landschaftsarchitekten

Renderings: cyaan

Entwurfskonzept Für das neue Krematorium in Thun soll ein in sich ruhender, introvertierter Körper entstehen, eingebettet in die Parkanlage des Friedhofs. Sein weitläufiger Innenhof bildet einen Ort des Rückzugs und des Insichkehrens, doch die Verbindung zu Natur und Park bleibt erhalten. Der jeweiligen örtlichen Situation entsprechend, werden spezifische Raum- und Lichtstimmungen geschaffen, die den Angehörigen auf seinem Weg des Abschiednehmens begleiten: enge und weite, offene und geschlossene Räume, eine helle oder gedämpfte Belichtung, differenzierte Rückblicke auf die Umgebung. Die klar gegliederte Struktur der Anlage und der irdene Charakter der verwendeten Materialien vermitteln einen Eindruck der Stille und Pietät. Städtebauliche Situation In Anlehnung an die vorgefundene Struktur des Friedhofsareals wird der Bearbeitungsperimeter in drei Felder unterteilt, von denen das Krematorium das innere besetzt. Das bestehende Wegenetz wird berücksichtigt und erweitert. Das Krematorium kann somit gut von den Haltestellen des öffentlichen Nahverkehrs wie auch vom neuen Parkplatz erschlossen werden, hält jedoch gebührend Abstand zum Umfeld der Wohn- und Gewerbegebäude. Die Orientierung des Neubaus ist auf den Friedhof und die bestehende Abdankungshalle hin ausgerichtet – über den Park hinweg entsteht eine räumliche Beziehung zwischen altem und neuem Gebäude. Von allen drei Richtungen durchquert man den Friedhofspark, der als ein Filter zwischen Umgebung und Krematorium wirkt. Raumkonzeption Das Krematorium ist aus drei Nutzungseinheiten aufgebaut, dessen Räume sich ineinander verschränken als auch, wo notwendig, eindeutig voneinander abgrenzen. Über eine klare Grundrissdisposition wird die in Anspruch genommene Fläche effizient genutzt und gleichzeitig grosszügig Raum für Rückzug geboten. In der gesamten Anlage ist eine hindernisfreie Bewegung möglich. Im Anschluss an den offenen Eingangsbereich sind die öffentlichen Räume für Be- sucher und Verwaltung organisiert. Über eine enge Raumschicht mit Sitzungszimmern und Nebenräumen erreicht man die gedeckte Eingangshalle. Sie fungiert sowohl als Versammlungsort als auch als Schnittstelle zwischen Besuchern und Personal und als Übergang zu den Aufbahrungsräumen im Zentrum des Gebäudes. Die Sitzungszimmer können losgelöst von Krematoriumsbetrieb genutzt werden und liegen daher am Eingang und dem Innenhof zugeordnet. Der Trakt der Aufbahrungsräume wird vom Besuchergang und dem rückwärtigen Dienstgang eingefasst. Der Besuchergang öffnet sich zum umfriedeten Innenhof, der in Gestalt der angrenzenden Bäume einen Rückbezug zum Park herstellt. Über eingezogene Zugangsnischen mit Oberlicht betritt man die Aufbahrungsräume, die indirekt über ein hochlie- gendes Fenster im überhöhten Raumteil belichtet werden. Vom Besuchergang aus wird auch der Ofenvorraum erschlossen, falls dieser für Abschiedszeremonien genutzt wird. Über Nischen und umgelenkte Zugänge wird dem Angehörigen ein möglichst grosses Mass an Privatheit gewährt. Unterhalb der Aufbahrungsräume und dem Dienstgang sind die erforderlichen Nebenräume für das Personal angelegt. Im westlichen Gebäudeteil befinden sich der Ofenraum und die zugehörigen Nebenräume, die funktionsbedingt als einzige unterkellert werden. Dieser Trakt wird unmittelbar vom Diensteingang her erschlossen. Er zeigt sich als höchstes Volumen der Anlage, tritt aber nicht zeichenhaft in Erscheinung. Die 2.50 Meter über die Dachhaut hinausragenden Kamine und die Rückkühlanlagen, die ebenfalls auf dem Dach platziert sind, werden von einer überhohen Attika verdeckt, die als umlaufendes, plastisches Band die Gebäudeteile zu einer ruhigen Einheit zusammenfasst